Auf Banker einzuprügeln ist im Moment ziemlich langweilig, denn das macht jeder. Mehr Spaß macht es, die neuen Helden der virtuellen Gesellschaft zu kritisieren, beispielsweise Google. Aber eine Untersuchung, die ich ausgerechnet auf den Seiten des Instituts der Deutschen Wirtschaft gefunden habe, ist einfach zu interessant.

Das Institut zitiert in seiner Publikation „Wirtschaft und Ethik“ eine Studie, die die Studenten Thomas Noll und Pascal Scherrer als Abschlussarbeit an der Universität St. Gallen angefertigt haben. Darin vergleichen sie das Verhalten von Bankern, genauer gesagt Händlern (neudeutsch Trader), Psychopathen aus Hochsicherheitskliniken und einer Kontrollgruppe, also Menschen die weder Banker noch Psychopathen sind (oder von denen man es zumindest noch nicht weiß).

Das Gefangenendilemma ist ein Klassiker der Spieltheorie. Vereinfacht gesagt geht es darum, dass man durch unkooperatives Verhalten seine Position verbessern kann. Allerdings um den Preis, dass der Andere ein Vielfaches davon verliert. Und man sich selbst schlechter stellt, wenn das Gegenüber ebenenfalls unkooperativ handelt. Eine genauere Erklärung gibt’s im mathlog oder im Blog zoon politicon.

Verantwortungsvoll handelt also, wer kooperiert. Die Forscher wollten mit dem Experiment die These belegen, dass professionelle Händler zwar mehr kooperieren als Psychopaten, aber weniger als der Durchschnittsbürger.

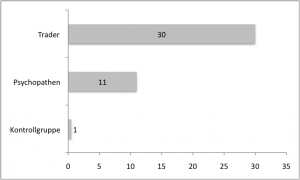

Die Ergebnisse haben allerdings selbst die Forscher überrascht. Die Händler, die außer bei Banken auch bei Rohstoffhändlern und Hedge Fonds arbeiten, verhielten sich weitaus rücksichtsloser als die Psychopaten. Sie trafen 30 Prozent ihrer Entscheidungen unkooperativ, bei den Psychopaten waren es nur elf Prozent. In der Kontrollgruppe war es sogar weniger als ein Prozent.

Nun kann man die Frage stellen, wie die Beobachtungssituation das Ergebnis verzerrt hat. Es ist ja nicht völlig unwahrscheinlich, dass Lieschen Müller sich hier kooperativer verhält als im normalen Leben, während der Hedge Fonds Manager hier erst recht zeigen will, was er für eine harte Sau ist. Allerdings würde auch das dafür sprechen, dass im Wertesystem der Händler Kooperation nicht ganz oben steht.

Selbst das Institut der Deutschen Wirtschaft warnt deswegen vor zu viel Förderung der Konkurrenz, wie es an den Universitäten aktuell mit dem großen Fokus auf A-Journal Publikationen geschehe. Zumal die Händler trotz oder sogar wegen ihres unkooperativen Verhaltens am Ende schlechter abschnitten als die Psychopaten.